Geschlechterspezifische Medizin und die Unterforschung von Frauengesundheit

Von Mitra Behdadi

Die Medizin hat Frauenkörper und frauenspezifische Krankheiten über Jahrzehnte hinweg vernachlässigt. Historisch galt der männliche Körper als medizinische Norm – in Lehrbüchern, Studien und Behandlungsstandards. Frauen wurden häufig aus medizinischen Studien ausgeschlossen, unter anderem wegen des Hormonzyklus oder möglicher Schwangerschaften. Dieses Ungleichgewicht hat weitreichende Folgen.

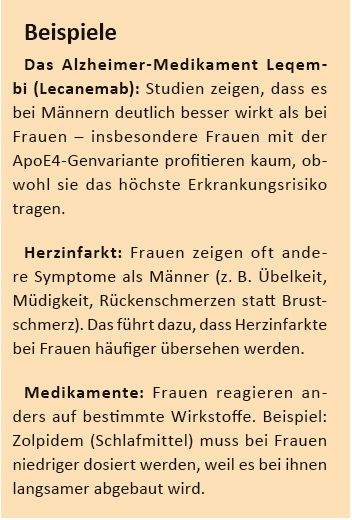

Krankheiten, die überwiegend Frauen betreffen – wie Endometriose, PCOS oder bestimmte Formen von Herzinfarkten – wurden lange nicht ausreichend erforscht oder ernst genommen. Symptome von Frauen wurden oft als „übertrieben“ oder psychosomatisch abgetan.

Auch wirtschaftliche Interessen spielten eine Rolle: Forschung konzentrierte sich auf Bereiche mit höherem Gewinnpotenzial – meist Erkrankungen, die bei Männern häufiger vorkommen oder besser verstanden waren. Hinzu kommt, dass in vielen wissenschaftlichen Studien Ergebnisse nicht geschlechtsspezifisch ausgewertet wurden. Selbst in Tierversuchen wurden oft nur männliche Tiere verwendet, was die Übertragbarkeit auf weibliche Körper weiter einschränkt hat.

Das Problem wird endlich gesehen

Um diese systematischen Verzerrungen zu korrigieren, entwickelt sich seit einigen Jahrzehnten die geschlechterspezifische bzw. gendersensible Medizin. Sie bezieht biologische Unterschiede (z. B. Hormonspiegel, Genetik, Medikamentenstoffwechsel) ebenso mit ein wie soziokulturelle Faktoren. Ziel ist es, Diagnostik, Therapie und Prävention besser an die Bedürfnisse aller Geschlechter anzupassen.

Erste Fortschritte sind erkennbar: EU-Richtlinien wie die Verordnung Nr. 536/2014 verpflichten zur gleichberechtigten Einbeziehung von Frauen und Männern in klinische Studien. Forschungsprogramme (z. B. Horizon Europe) fördern gezielt Studien zur Frauengesundheit. Einige medizinische Fachgesellschaften und Universitäten integrieren inzwischen Genderaspekte in Leitlinien und Lehre.

Erste Fortschritte sind erkennbar: EU-Richtlinien wie die Verordnung Nr. 536/2014 verpflichten zur gleichberechtigten Einbeziehung von Frauen und Männern in klinische Studien. Forschungsprogramme (z. B. Horizon Europe) fördern gezielt Studien zur Frauengesundheit. Einige medizinische Fachgesellschaften und Universitäten integrieren inzwischen Genderaspekte in Leitlinien und Lehre.

Wo gibt es noch Defizite gibt

Trotzdem bestehen nach wie vor erhebliche Defizite. In vielen Leitlinien fehlen konkrete Hinweise zu geschlechtsspezifischen Unterschieden. Frauen sind besonders in frühen Phasen der Medikamentenentwicklung weiterhin unterrepräsentiert. Auch Unterschiede in Dosierung, Nebenwirkungen oder Wirksamkeit werden oft nicht ausreichend analysiert.

Darüber hinaus fehlt es an einer breiten Berücksichtigung weiterer Diversitätsmerkmale wie Alter, ethnische Herkunft, sozioökonomischer Hintergrund oder chronische Vorerkrankungen. Diese Faktoren können erheblichen Einfluss auf die Wirksamkeit von Therapien und den Krankheitsverlauf haben, werden aber in Forschung und Praxis häufig vernachlässigt. Dadurch entsteht ein Gesundheitswesen, das große Teile der Bevölkerung nur unzureichend abbildet.

Die Forschung steht erst am Anfang

Die Erkenntnisse verdeutlichen, wie wichtig es ist, Medikamente und Therapien geschlechterspezifisch zu untersuchen.

Insgesamt zeigt sich: Geschlechtersensible Medizin ist kein „Nice-to-have“, sondern essenziell für gerechte und wirksame Gesundheitsversorgung. Es braucht weiterhin systematische Anstrengungen in Forschung, Ausbildung, Politik und Praxis, um bestehende Lücken zu schließen – damit medizinische Versorgung für alle Geschlechter gleichermaßen funktioniert.

Zusätzlich fordert intersektionale Forschung, auch trans- und nicht-binäre Menschen besser in medizinische Studien und Versorgung einzubeziehen, um die Vielfalt der Patient*innen realistisch abzubilden.